Il grande fotografo della coscienza: Gianni Berengo Gardin

In memoria di Gianni Berengo Gardin (1930–2025): la verità delle immagini e l’Italia che ci ha messo davanti agli occhi

Ci sono fotografi che costruiscono un’estetica, e fotografi che costruiscono una coscienza. Gianni Berengo Gardin appartiene alla seconda specie: uno sguardo capace di raccontare il Paese con una lucidità che oggi appare quasi disarmante. Nato a Santa Margherita Ligure il 10 ottobre 1930, veneziano per scelta sentimentale e culturale, è scomparso a Genova all’età di 94 anni, il 6 agosto 2025 (la notizia è rimbalzata sulle agenzie e sui quotidiani il giorno successivo). La sua morte chiude un capitolo, ma raddoppia una responsabilità: continuare a guardare, con onestà, senza filtri consolatori.

Gli anni della formazione, l’approdo a Milano e la scelta del mestiere

Berengo Gardin inizia a fotografare nei primi anni Cinquanta. È autodidatta, curioso, determinato. Nel 1954 le prime immagini compaiono su Il Mondo, la rivista diretta da Mario Pannunzio che spalancò le pagine alla fotografia come linguaggio autonomo, non semplice illustrazione: un’educazione sentimentale e professionale insieme. In quelle pagine si affina il suo istinto per la micro-drammaturgia del quotidiano, il gusto per le situazioni “irrisolte” in cui più accadono le cose. Il Mondo apprezzava esattamente questo: scene di strada, cortocircuiti ironici, incontri inattesi; non stupisce che una quota enorme degli scatti pubblicati fosse firmata proprio da lui. Nel 1962 diventa professionista; poco dopo si trasferisce a Milano, dove troverà un ecosistema editoriale e industriale capace di moltiplicare le occasioni e di allargare il raggio d’azione a riviste e committenze internazionali.

Lavorerà a lungo per testate come Domus, Epoca, l’Espresso, Stern, Time, Le Figaro, Vogue Italia: ambienti in cui la rapidità del giornale convive con il respiro del fotolibro e con la cultura del progetto, elementi che diventeranno tipici del suo metodo. A Milano, soprattutto dagli anni Sessanta in poi, la fotografia non è solo cronaca ma geografia visiva di un Paese che cambia: è qui che Berengo Gardin matura l’idea di una fotografia civile, “artigiana”, fatta di competenza, disciplina, rispetto del soggetto.

L’archivio come responsabilità: milioni di negativi, una memoria organizzata

La grandezza del suo lavoro si misura anche nella scala del suo archivio: oltre un milione e mezzo di negativi—una miniera che documenta decenni di vita italiana, dal lavoro all’abitare, dalle periferie alla provincia, dalla ritualità sociale ai luoghi dell’architettura. La gestione dell’archivio è affidata a Fondazione Forma per la Fotografia, che ne custodisce negativi, stampe, documenti e macchine, garantendo studio, ordinamento e fruizione pubblica. La dimensione è “industriale”, ma la qualità è sempre artigiana: contatti, provini, sequenze che raccontano quanto per lui l’editing fosse parte integrante dell’autorialità.

Non è un dettaglio tecnico: è un’etica. L’archivio organizza la memoria, ma soprattutto la rende interrogabile. Ecco perché la sua vicenda professionale rimane un riferimento anche per chi oggi produce milioni di file digitali: non si tratta di accumulare immagini, ma di costruire un corpus leggibile, che permetta di ragionare su temi, ricorrenze, lacune. In quest’ottica, la rappresentanza da parte di Contrasto dagli anni Novanta ha significato consolidare una filiera editoriale attenta e coerente, capace di trasformare i progetti in libri, i libri in mostre, le mostre in patrimonio condiviso.

Non è un dettaglio tecnico: è un’etica. L’archivio organizza la memoria, ma soprattutto la rende interrogabile. Ecco perché la sua vicenda professionale rimane un riferimento anche per chi oggi produce milioni di file digitali: non si tratta di accumulare immagini, ma di costruire un corpus leggibile, che permetta di ragionare su temi, ricorrenze, lacune. In quest’ottica, la rappresentanza da parte di Contrasto dagli anni Novanta ha significato consolidare una filiera editoriale attenta e coerente, capace di trasformare i progetti in libri, i libri in mostre, le mostre in patrimonio condiviso.

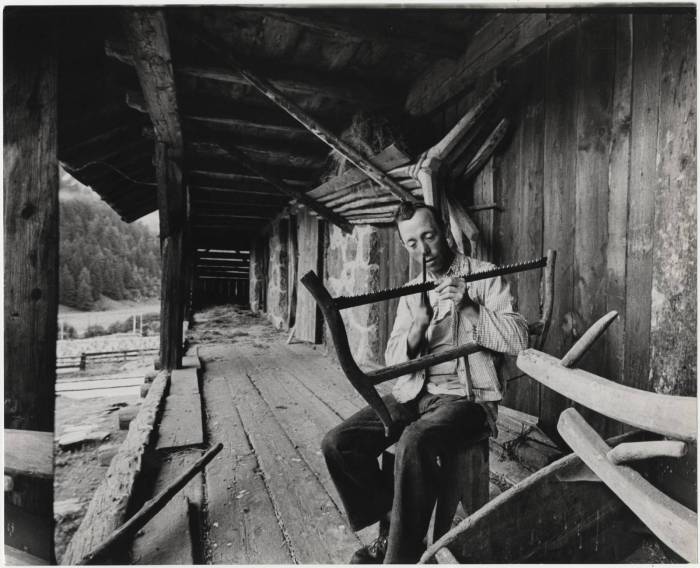

Il bianco e nero come scelta morale: perché “il colore distrae”

Quasi talebano (parola sua) del bianco e nero su pellicola, Berengo Gardin ha sempre rivendicato una ragione che non è estetica prima di tutto, ma cognitiva: il colore “distrae”, rischia di rubare attenzione al contenuto, mentre la scala dei grigi obbliga a vedere meglio, a separare le forme, a leggere la luce. Per lui la pellicola introduceva una pausa, una piccola ascesi: il tempo dell’attesa prima di vedere l’immagine impediva la bulimia dello scatto, costringeva a pensare prima e a scattare una volta sola. In un’epoca di eccessi digitali, questa posizione non è nostalgia: è metodo. È ricordarsi che ogni fotografia è una scelta, non un gesto riflesso.

I maestri e il dialogo con la tradizione: Cartier-Bresson sullo sfondo

Se c’è un nome che ritorna spesso parlando di lui, è quello di Henri Cartier-Bresson. Berengo Gardin lo considerava un dio; non solo ne amava la lezione del “momento decisivo”, ma vi riconosceva una disciplina mentale: prevedere, organizzare il caso, stare in ascolto finché la scena si compone da sé. Il legame non è solo ideale: Cartier-Bresson incluse il celebre “Vaporetto, Venezia, 1960” tra le sue immagini “irrinunciabili”, e in seguito scelse Berengo Gardin per l’esposizione “Les choix d’Henri Cartier-Bresson” alla Fondation HCB. Quel vaporetto (porte a specchio, riflessi, figure che si inseguono) è un piccolo teorema di composizione e di psicologia sociale: un’immagine che parla di Venezia e, insieme, dell’atto stesso del vedere.

Reportage che cambiano le persone: dagli ospedali psichiatrici alle comunità Rom

Il nome di Berengo Gardin è indissolubilmente legato a Morire di classe (1969), il libro realizzato con Carla Cerati che mostrò l’orrore e la spersonalizzazione degli ospedali psichiatrici italiani. Non fu un libro “di denuncia” nel senso giornalistico del termine; fu un libro di testimonianza: chi guarda non può più fingere di non sapere. La sua forza (prima ancora delle pur complesse vicende legislative che condurranno alla riforma Basaglia) sta nella qualità della visione: composizioni sobrie, luce asciutta, nessuna enfasi retorica. A distanza di decenni, quelle pagine restano un monumento alla dignità di chi soffre e all’obbligo etico di chi fotografa.

Negli anni Novanta, con La disperata allegria e successivamente con Zingari a Palermo, il suo occhio torna su comunità dimenticate, spesso stigmatizzate. Non c’è folklore, non c’è pittoresco; c’è cronaca partecipe, rispetto, tempo passato con le persone. Quei lavori gli valgono riconoscimenti cruciali, tra cui il Leica Oskar Barnack Award, ma soprattutto radicano una lezione: la fotografia può essere un passaporto per entrare nelle vite degli altri solo se il pedaggio è l’attenzione. E l’attenzione, per Berengo Gardin, non è mai stata un artificio di stile, ma un patto morale.

L’Italia come narrazione lunga: Touring, De Agostini e la dignità del lavoro

Tra il 1966 e i primi anni Ottanta, collabora con il Touring Club Italiano e con l’Istituto Geografico De Agostini, firmando volumi che mappano città, regioni, paesaggi, manufatti e abitudini. L’Italia che ne esce non è quella oleografica; è un Paese stratificato, operoso, assemblato dalla somma di mille pratiche quotidiane. Parallelamente, la fotografia industriale, Olivetti, Alfa Romeo, Fiat, IBM, Italsider e molte altre, non è mera “pubblicità”: è antropologia del lavoro. Berengo Gardin entra in fabbrica, percorre reparti, osserva mani, posture, vapore, micro-coreografie della produzione; restituisce persone prima ancora che processi. Non mostra il prodotto come feticcio, ma la qualità umana che lo rende possibile. È qui che si capisce perché amasse definirsi “artigiano”: perché la sua poetica è mestiere, organizzazione, responsabilità.

Architettura e cantiere: Carlo Scarpa e Renzo Piano, la pazienza del dettaglio

L’amicizia con Carlo Scarpa gli permette di documentare con delicatezza rari momenti di cantiere, in particolare per la Tomba Brion: le sue fotografie, spesso realizzate “al grezzo”, restituiscono un’architettura in divenire e la sensibilità dei materiali prima ancora della finitura definitiva. È un modo diverso di parlare di forma: far vedere “come si fa”, non solo “come appare”. Dal 1979 prende poi avvio la collaborazione trentennale con Renzo Piano: Berengo Gardin ne segue la pratica come un diario di bordo, dai primi gesti progettuali fino alla vita del cantiere, fotografando operai, ponteggi, macchine, vuoti che diventeranno spazi. La fotografia, in questo caso, è anche strumento di conoscenza per l’architettura: un’alleanza tra discipline.

Venezia, ancora e sempre: le Grandi Navi come ferita visiva

La relazione con Venezia è un filo continuo. Nel progetto Venezia e le Grandi Navi (2013–2015) il suo bianco e nero mette in scena la sproporzione tra i colossi da crociera e la delicatezza della laguna. Le fotografie non suggeriscono soluzioni, ma obbligano a prendere posizione: mostrano il fuori scala, la frizione tra turismo di massa e patrimonio fragile. La mostra, annunciata a Palazzo Ducale e poi ospitata nel Negozio Olivetti in Piazza San Marco, ha avuto una risonanza che va oltre la città: è diventata un’icona del dibattito contemporaneo sulla sostenibilità del turismo. Ancora una volta, il punto non è “lo scatto bello”: è l’uso pubblico dell’immagine.

Libri e mostre: quando la sequenza fa la differenza

Chiunque abbia sfogliato Un paese vent’anni dopo (1976), realizzato con Cesare Zavattini a Luzzara, sa quanto per Berengo Gardin la sequenza sia un’argomentazione. Lì non c’è un climax spettacolare, c’è una trama: case, vie, gesti minimi, il tessuto sociale che respira pagina dopo pagina. È l’opposto della “bella foto” isolata. Anche nelle grandi retrospettive, dal Musée de l’Elysée alla MEP di Parigi, fino alle rassegne italiane più recenti, la logica è sempre quella del racconto: temi che ritornano, costellazioni di immagini che si chiamano l’una con l’altra. La mostra, come il libro, è un montaggio pensato: non un deposito di capolavori, ma un dispositivo di senso.

Premi, riconoscimenti, appartenenze

Sarebbe facile stilare una lista di premi, ma avrebbe poco significato se non la si leggesse alla luce del suo percorso. Il World Press Photo nei primi anni Sessanta, l’Oskar Barnack Award, il Lucie Award alla carriera, la laurea honoris causa a Milano: passaggi che certificano l’autorevolezza di uno sguardo riconosciuto in tutto il mondo. Eppure lui rifiutava l’etichetta dell’artista: preferiva definirsi “artigiano”, “fotocronista”, qualcuno che mette la tecnica al servizio della testimonianza. In questa modestia ostinata c’era la sua grandezza.

La lezione tecnica come etica: luce, tempo, distanza

Guardando i suoi negativi si capisce che la “tecnica” non è un insieme di trucchi, ma una forma di etica. La luce è costruita in macchina, non in post-produzione (Gianni odiava Photoshop); il contrasto non è un effetto, è un modo per sintetizzare il reale; la distanza dal soggetto è la distanza giusta per non invadere e non giudicare. Anche quando il movimento fa vibrare il bordo, pensiamo ai suoi passaggi sul vaporetto o a certe scene in fabbrica, non c’è mai compiacimento: c’è un equilibrio tra stabilità e imprevisto che nasce dall’allenamento dell’occhio. È una tecnica che somiglia alla buona scrittura: non si vede, ma tiene insieme tutto.

Se oggi il nome di Berengo Gardin è affiancato a quello dei grandi della fotografia umanista europea è perché ha saputo essere, senza retorica, dalla parte delle persone. Non ha mitizzato gli “ultimi”, non ne ha fatto icone; ha praticato il rispetto. Ha frequentato tribunali, periferie, manicomi, fabbriche, case private, cantieri, alberghi, con lo stesso sguardo: calmo, curioso, paziente. Ha trasformato l’Italia in un archivio vivente, capace di restituirci ciò che siamo e ciò che fingiamo di non essere.

Cosa ci ha insegnato, in concreto

Ci ha insegnato che la fotografia è un mestiere, non un vezzo. “Artigiano” per scelta, ha ribadito che la maestria nasce dalla ripetizione consapevole: scegliere l’inquadratura, attendere il momento, controllare il respiro, pensare alla sequenza già mentre si scatta. Non c’è scorciatoia digitale che tenga. La pellicola, diceva, introduce un tempo di riflessione; il mirino della Leica, più che uno strumento, diventa un modo di stare al mondo: vedere senza aggredire, farsi accettare senza confidenza forzata. Quel tempo lento è la vera controcultura dell’immagine contemporanea.

Ci ha insegnato che il bianco e nero non è nostalgia ma progetto: una grammatica che riduce le informazioni per aumentare il significato. “Il colore distrae”: togliere la seduzione cromatica obbliga a lavorare sulla luce, sui piani, sui rapporti tra figure e sfondo. È un esercizio di sobrietà che vale in ogni genere, dal reportage alla moda: quando togli, quello che resta deve funzionare meglio. È un principio che dovrebbe orientare anche la post-produzione: non “salvare” una foto in lavorazione, ma costruirla in ripresa.

Ci ha insegnato che il rispetto è una tecnica. Entrare in un reparto psichiatrico, in un campo Rom, in uno stabilimento siderurgico o in casa d’altri chiede più educazione che audacia: ascoltare, presentarsi, restare, tornare. L’autorizzazione non è solo un modulo firmato: è una relazione minima che consente di fotografare senza rubare. Da questo rispetto deriva l’assenza di effetti speciali: un linguaggio sobrio perché le persone non sono scenografie. Morire di classe non ferisce con la spettacolarità, ma con la precisione.

Ci ha insegnato che i libri contano quanto le singole fotografie. Il progetto non finisce al momento dello scatto: la sequenza è un’argomentazione, il ritmo delle pagine è una regia. In Un paese vent’anni dopo la forza sta nel montaggio: il lettore riconosce un luogo non per un’immagine esemplare, ma perché quelle immagini, insieme, costruiscono un modo di vivere. Per chi insegna o impara fotografia, questa è la lezione più moderna: pensare per serie, non per singoli “pezzi”.

Ci ha insegnato che la fotografia può essere una voce civica. Dal lavoro con l’industria, dove la dignità del gesto operaio è il vero soggetto, alla battaglia delle Grandi Navi a Venezia, dove lo sguardo fotografa una sproporzione urbanistica prima ancora che paesaggistica, Berengo Gardin ha usato la macchina come strumento di cittadinanza. Non propone soluzioni, ma produce consapevolezza: mette in moto domande. E quando l’immagine genera dibattito pubblico, come accadde per la mostra veneziana, ha già compiuto il suo dovere.

Ci ha insegnato, infine, un’etica editoriale. Senza un archivio ordinato, senza didascalie esatte, senza una filiera che va dallo scatto alla stampa al libro alla mostra, la fotografia non diventa patrimonio. Il fatto che il suo archivio sia oggi affidato a un’istituzione competente non è solo un dato biografico: è un invito a progettare anche la vita futura delle nostre immagini. È così che un lavoro diventa storia.

Per chi studia e pratica fotografia oggi, la lezione di Gianni Berengo Gardin è chiara: togliere il superfluo, scegliere dove stare, rispettare chi si ha davanti, pensare in serie e lavorare perché le immagini sopravvivano a noi. È una lezione semplice, per questo difficilissima.